インプラント・義歯・ブリッジ

インプラント・義歯・ブリッジ

インプラントは怖いというイメージをお持ちの患者様は多いのではないでしょうか?よくない噂も聞いたことがあるし、手術しないといけないしなんとなく怖いと思われる方も多いと思います。しかし、インプラント治療は日々進化しています。きちんとインプラント治療ができるのかを診断し、確実な手順と機器を用いて治療すれば危険はありません。

当院では、世界シェア1位のスイスのストローマン社製のインプラント体を採用し、ガイドを用いた手術方法で安全な治療を提供いたします。一度インプラント治療をされた患者様はほとんどの方が、他の部位の治療でもインプラント治療を選ばれます。なんとなく怖いから、高いからという理由だけで選択肢から排除せずに、インプラント治療についてお気軽にご相談ください。

インプラントは、チタン製の人工歯根を顎(あご)の骨に埋め込み、その土台の上に人工歯を形成することで、天然歯のような噛み心地と見た目を実現できます。部分入れ歯やブリッジとは異なり、健常な両隣の歯を削ることなく残存率も高い治療法です。

インプラントはその天然歯と同じ構造で、硬いものを食べたときの違和感や痛みに悩まされることはありません。

インプラント治療を行うにはいくつかの条件があります。まず、土台となる歯槽骨が健康であることです。歯槽骨の状態や神経の位置関係、歯周病の進行程度なども評価する必要があります。

また、インプラントは外科手術ですから全身の健康状態が良好である必要があり、持病(心疾患、糖尿病など)がある場合、施術が難しいことがあります。顎が完全に成長していない成長発育中の子どもも適していません。術後、歯科での定期的なメンテナンスと毎日の丁寧なブラッシングも大切です。

インプラントは基本的に3つのパーツからできています。土台となるのが歯槽骨に埋め込むインプラント体と呼ばれる人工歯根です。材質はチタンあるいはチタン合金で、様々な長さや太さがあり、骨量や埋める位置によって選択します。その上に上部構造と呼ばれる人工の歯をかぶせます。材質はジルコニア、金合金などがあり、強度や色調に違いがあります。人工歯根と上部構造の間にはアバットメントという部分があり、2つを連結するとともに人工歯根を守る役割を担います。材質はチタン、チタン合金などです。

【周りの歯への負担がない】

歯が抜けてしまった部位に人工歯根を入れて、天然歯のような噛み合わせを回復します。部分入れ歯やブリッジのように周りの歯を削ることなく、単独で治療ができます。

【残っている歯に負担がかからない】

天然歯のように噛む力を顎の骨が直接受け止めるため、残存歯への過剰な負担を防ぐことができます。

【天然歯と同じ強さで噛める】

インプラントと顎骨が結合するため、入れ歯などの義歯では味わえない天然歯に近い噛みごたえが期待できます。留め具などもなく、ご自分の歯と同様の感覚が得られます。

【見た目が自然で審美性に優れている】

歯ぐきから歯が生えている状態を再現できます。天然歯と区別がつかない自然な仕上がりです。

インプラントは利便性や快適性、さらには審美性を求める風潮が広まる中で、それらの要望に応えることができる補綴(ほてつ)治療といえます。

【手術が必要で治療期間が長くなる】

顎にインプラントを埋め込む外科手術で、骨と結合するまでの時間も要するため、治療期間が長くかかります。

【自由診療のため高額になる】

健康保険の適用外で自費診療になるため、治療費が高額になります。

【治療が適応できないことがある】

糖尿病などの全身的な疾患や、顎の骨の状態がよくない方は、治療に制限がかかります。事前にご相談ください。また、成長発育中の子どもには適していません。インプラントは骨と結合するため、顎骨の発育を妨げてしまう可能性があります。

【正しい清掃方法の習得とメンテナンスが必要】

インプラント周囲炎(歯周病)を予防するため、丁寧なブラッシングが必要です。磨き方のコツを習得していただき、歯科医院での定期的なメインテナンスも必要になります。

検査とカウンセリング

まずは、レントゲンや歯科用CTを使って、お口の状態を正確に把握することから始まります。

CT検査ではスキャンしたお口の中のデータを3D化し、コンピュータ上で、埋入する部位の骨の状態(質、厚み、高さ)や血管の位置などを確認し、手術のシミュレーションを行います。この検査結果に基づいて最適な治療計画を立案します。

内容はカウンセリングで丁寧に説明いたします。カウンセリングでは治療へのご希望やご不安などもうかがいますので、遠慮なくお話しください。

術前クリーニング

インプラントを埋め込む前に、感染症を起こすことがないようお口の中を清掃し、菌の数を減らしていきます。

インプラント手術

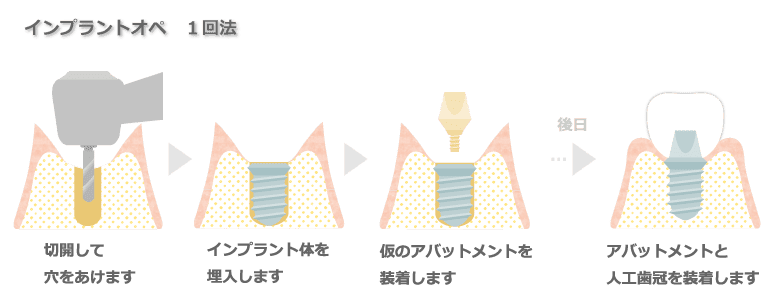

当院では確実な骨とインプラント体の結合を期待し、2回法を採用しています。

手術ではもちろん麻酔を使用するため、痛みを感じることはありません。また、侵襲度は抜歯と同じくらいと言われています。

インプラント体を埋める部位の粘膜を切開し、骨を露出させて専用ドリルで穴を開けます。そこにインプラントを埋め込みます。

インプラント体の上部の穴にカバーを装着し、切開部を縫合して1次手術は終了です。

1次手術から数カ月経ったら(上顎は4カ月前後、下顎は3カ月前後が目安)2次手術を行います。2次手術はカバーの上の粘膜を切開し、カバーを除去してヒーリングアバットメントを連結します。

人工歯の作成と装着

2次手術を終え、歯肉の状態が安定したら、型取りを行って被せ物を作成します。最終的に完成した被せ物を装着して治療は終了です。

インプラントを長持ちさせるには日常の手入れと観察(メンテナンス)が大切です。清掃は歯科衛生士が指導します。また、定期的にかみ合わせの確認やレントゲン撮影をしてインプラント体の周囲骨の吸収状態などを診査します。装着後1カ月、6カ月、1年と1年以内は短い間隔の期間で行い、1年以降は問題がなければ通常のメンテナンスに加え、年1回のレントゲン撮影を行います。

※当院でのメンテナンスを受診いただけない場合は、インプラントの保証の対象外です。

| 項目 | 金額(税抜) |

|---|---|

| 1本につき | 500,000円 |

入れ歯で苦労された経験がある患者様は多いのではないでしょうか?

口の中は髪の毛が1本入ってきただけでも気がつくほど敏感です。そこに大きな異物を装着するのですから当然だと思います。入れ歯を扱うには患者様の努力が欠かせません、その上で私たちはできる限り患者様のニーズに応える設計を考え、使える入れ歯を一緒に作っていけたらと考えます。保険外の目立ちにくい入れ歯も取り扱っています。入れ歯は周りの歯を傷つけることなく、比較的短期間で作成できる治療方法です。ぜひ、一度ご相談ください。

歯を失った場合の治療法には、ブリッジ、インプラントなどのほかに「入れ歯治療」があります。入れ歯には、総入れ歯や部分入れ歯など様々な種類があり、材質や構造も多様で、患者様一人ひとりのご希望やライフスタイルに合わせて製作することができます。入れ歯は、「食事を味わう」「噛みしめる」「喋る」「笑う」などの行動を支える体の一部となり、健やかな毎日を送るためには、お口にフィットする入れ歯を手に入れることがとても大切です。当院ではお口全体の治療計画をしっかり立てて、十分なカウンセリングを重ねて一緒に考えながら治療を進めていきます。

・保険診療と自費診療で制作する入れ歯の違い

入れ歯は保険診療の範囲内で製作できるものと自費診療によるものがあります。

保険診療の入れ歯は、決められた設計や素材で製作するため、費用を抑えることができるというメリットがあります。

一方、自費診療の入れ歯は、見た目の自然さ、お口へのフィット感などをより重視して製作するため、保険適用外の素材を使用し、製作工程も保険の入れ歯より複雑な工程になります。

はじめての入れ歯でまずは使ってみたい方や、金具の位置が気にならない部位であれば、まずは保険診療での入れ歯をおすすめします。また、審美性や機能性をより求めるのであれば、オーダーメイドで作成できる精密に製作する自費診療の入れ歯をおすすめします。

長所

短所

長所

短所

・総入れ歯と部分入れ歯

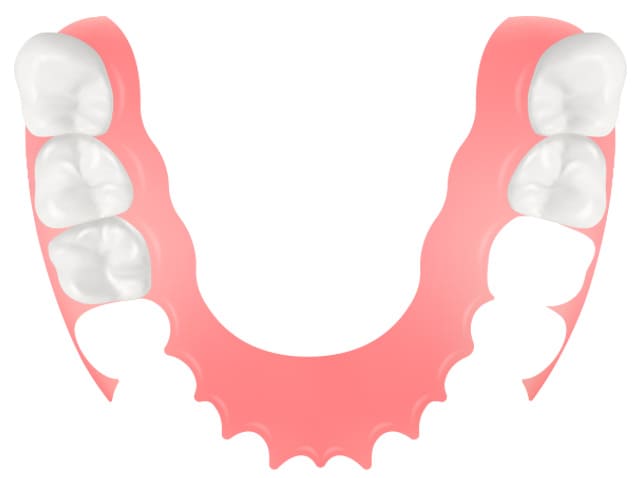

入れ歯には大きく分けて「総入れ歯」と「部分入れ歯」の2種類があります。

「総入れ歯」は多くの歯を失った場合に使用するもので、上下いずれかの顎(あご)全体を覆うタイプの入れ歯です。顎と接着する部分(床)と人工歯で構成されています。

保険診療内で製作する場合、床は合成樹脂、人工歯はプラスチック素材を使用します。自費診療では、素材の選択肢が増えて、床にチタンなどの金属を使用したり、人工歯にセラミックなどを使用したりして製作することができます。

「部分入れ歯」は歯の一部分を失った場合に使用します。歯が持っている本来の機能を、残った歯と部分入れ歯で回復するように設計されています。欠損部分の両隣の天然歯に、金属のバネ(留め具、クラスプ)をかけて固定します。保険診療ではバネ部分が金属製になりますが、自費診療では金属を使用せずに、自然な見た目に仕上げることもできます。

レジン床義歯

費用

3割負担:約15,000円(税抜) 1割負担:約5,000円(税抜)

※上記費用は目安であり、症例によって前後することがあります。

金属床義歯

金属床で床を作製するため、異物感が少なく温感に優れ、臭いがつきにくく、壊れにくいという特徴があります。ただし、調整が難しいというデメリットがあります。

費用

650,000円(税抜)

ノンクラスプデンチャー

一般的な部分入れ歯は、歯に金属のバネ(留め金)をかけて固定しますが、ノンクラスプデンチャーはそのバネがない入れ歯です。歯ぐきに近い半透明の素材で、バネがないため見た目が自然です。樹脂製で軽く弾力性があり、破折に強く、装着時の違和感も少ないです。

費用

350,000円(税抜)

※上記費用は目安であり、症例によって前後することがあります。

歯を失ったままにしておくと、咬み合わせが乱れたり、顎の関節へ負担がかかってしまう恐れがあります。また、周囲の歯が欠損部分に移動して傾斜したり、抜けた部分の歯ぐきが痩せてしまうことで、見た目だけでなく発音や食事のしやすさにも影響を及ぼします。歯を補う方法としては、取り外し式の「入れ歯(義歯)」、両隣の歯を利用して人工歯を固定する「ブリッジ」、あごの骨に人工歯根を埋入する「インプラント」などが一般的です。それぞれにメリット・デメリットや費用、治療期間などが異なりますので、患者様の口腔内の状態やご希望に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。

ブリッジは、失った歯の両隣の歯を支台(支え)として削り、そこに連結した人工歯を固定することで欠損部分を補う治療法です。保険診療では主に銀色の金属やプラスチックが使われますが、前歯など目立つ部位は、部位や条件によっては保険の範囲内で白くすることもあります(ただし保険適用範囲は厳密に決まっています)。自費診療で行う場合、セラミックなどの審美性・耐久性に優れた素材を選択でき、より自然な見た目を追求することが可能です。

【取り外す手間がいらない】

入れ歯とは異なり、ブリッジはお口の中に固定されるため、毎日取り外してお手入れをする手間がありません。装着時のガタつきや異物感が少なく、自然にお食事や会話を楽しめる利点があります。

【治療回数が比較的短い】

両隣の歯を支台として削り、型取りを行った後、出来上がった人工歯を装着するため、入れ歯やインプラントに比べて治療工程や期間が短い傾向にあります。多くの場合、数回の通院で治療が完了します。

【咬む力は自分の歯の60%程度】

ブリッジを装着すると、失った歯がある状態よりもはるかに咬む機能が回復します。ただし、天然歯ほどの強度には及ばず、おおよそ60〜70%程度の力といわれています。それでも入れ歯に比べると安定した咬合力が得られやすい点がメリットです。

【両隣の歯を削る】

ブリッジを固定するためには、欠損部分の両隣の健康な歯を削って被せる必要があります。健康な歯質を一部失うことになるので、将来的にむし歯や歯の破折などのリスクが増える可能性があります。

【両隣の歯の負担が増す】

ブリッジは欠損した歯の機能を補うために、両隣の歯が支えとなります。そのため、噛む力や負担がこれらの支台歯に集中しやすく、歯根や歯ぐきへの負担が増える場合があります。定期的なケアとメンテナンスで支台歯の健康状態を守ることが大切です。

【お手入れ(歯磨き)が難しくなる】

ブリッジの下部(人工歯と歯ぐきの隙間)や支台歯との境目など、複雑な部分に汚れが溜まりやすくなります。歯ブラシだけでなく歯間ブラシやフロスなどを使った丁寧なケアが必要です。清掃が不十分だと、むし歯や歯周病のリスクが高まるため注意しましょう。

保険診療のため費用を抑えられます。見た目が白くなる部分や土台となる歯の本数などは保険のルールで決まっています。基本は銀歯で前歯は銀歯にプラスチックが張り付けてあります。

天然歯のような透明感があり、変色しにくいです。プラスチックと比較して、汚れがつきにくいです。

内側をジルコニア(人工ダイヤ)で作り、外側にセラミック(陶器)を張り付けたブリッジです。

ブリッジ治療の費用は、「保険診療」か「自費診療」かで大きく異なります。保険診療の場合、金属や一部プラスチックを使用し、比較的安価ですが、見た目や素材に制限があります。一方、自費診療の場合は、セラミックやジルコニアなど審美性・耐久性に優れた素材を用いるため、1本あたり数万円~十数万円程度と高額になりがちですが、自然な美しさや汚れのつきにくさなどのメリットがあります。患者様の要望や口腔内の状態に合わせて最適な方法を選択しましょう。

※材料や欠損歯の本数、土台となる歯の本数によって異なります。

ブリッジ治療後は、欠損部が補われることで見た目や咀嚼機能が改善しますが、その分、支台となる両隣の歯に負担がかかるようになります。治療後の痛みや違和感が続く場合は、早めに歯科医院を受診しましょう。ブリッジは取り外しができない分、歯ブラシや歯間ブラシを使った日々のお手入れが重要です。とくにブリッジと歯ぐきの境目や支台歯との隙間にプラークが溜まりやすいため、むし歯・歯周病予防のためにも丁寧なブラッシングを習慣づけてください。また、定期的に歯科検診を受けることで、万が一のトラブル(ぐらつき、二次う蝕など)を早期に発見・対処できます。治療後も健康な口腔環境を維持し、ブリッジを長持ちさせるために、継続的なメンテナンスをおすすめいたします。

TOP